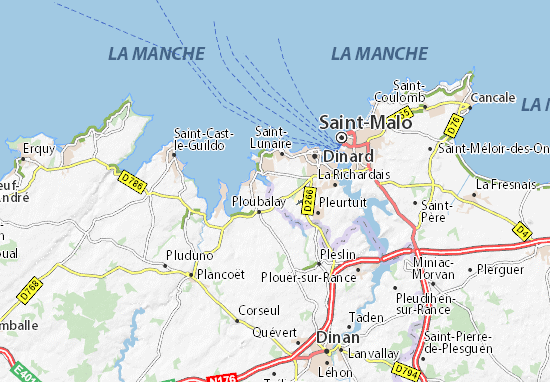

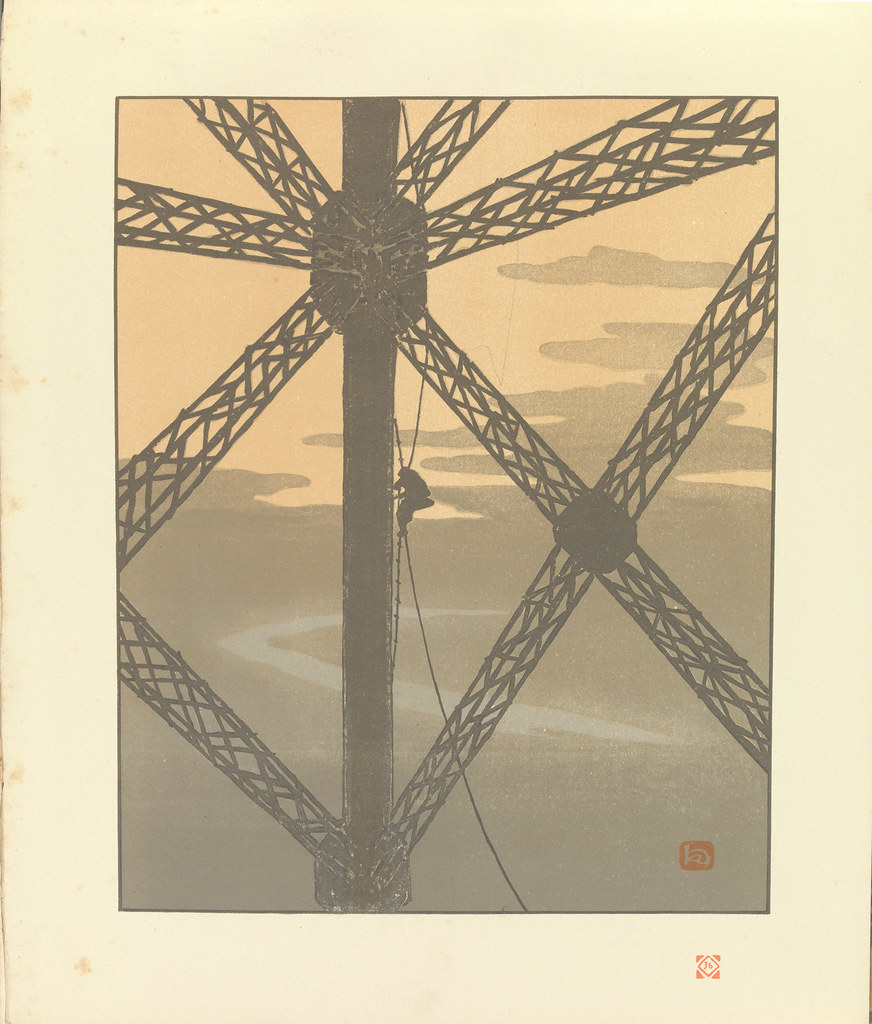

Issue de la collection du musée Van Gogh d’Amsterdam, cette estampe datée de 1902 représentant la construction de la Tour Eiffel a tout d’une nippone.

On connaît la passion de Van Gogh et de Monet (mais aussi de Degas et de Toulouse-Lautrec) pour cet art japonais dont Hokusai et Hiroshige notamment furent les maîtres incontestés.

Cette estampe, elle est l’oeuvre d’un Français dont la vie s’est déroulée de la moitié du 19ème siècle à celle du 20ème. Cela donne le vertige d’autant qu’elle fut ponctuée par 3 terribles guerres : 1870 comme enfant ; 1914/18, en homme mûr ; 1940/45, en vieillard.

C’est lui, Henri Rivière (1864 – 1951). Il a 10 ans avec « Impression, soleil levant » de Monet, il meurt avec « Le Christ en croix » de Dalí.

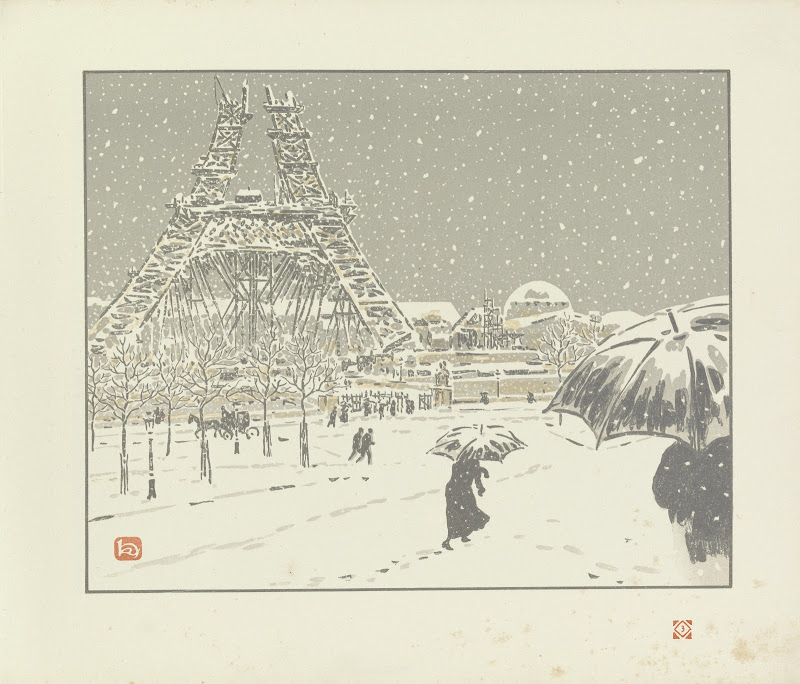

Enfant, il « se fait l’oeil » avec des revues et des livres illustrés notamment par Gustave Doré. Ayant appris la peinture dans une académie libre en compagnie de Paul Signac dont il restera toujours l’ami, il travaille pour différents journaux. Il devient le directeur artistique du théâtre d’ombres du cabaret du Chat noir : ses créations et ses mises en scène lui assurent ses premiers succès puis une véritable renommée.

Les spectacles consistent en la projection sur un écran de silhouettes découpées dans des feuilles de zinc. Le caractère novateur conçu par Rivière repose sur les fonds colorés, restituant avec subtilité des effets météorologiques : couchers de soleil, nuits brumeuses, levers de lune. Ils sont produits à l’aide de combinaisons de plaques de verre colorées et d’un appareil de projection à lumière oxhydrique. Ces expériences vont profondément marquer la suite de son oeuvre.

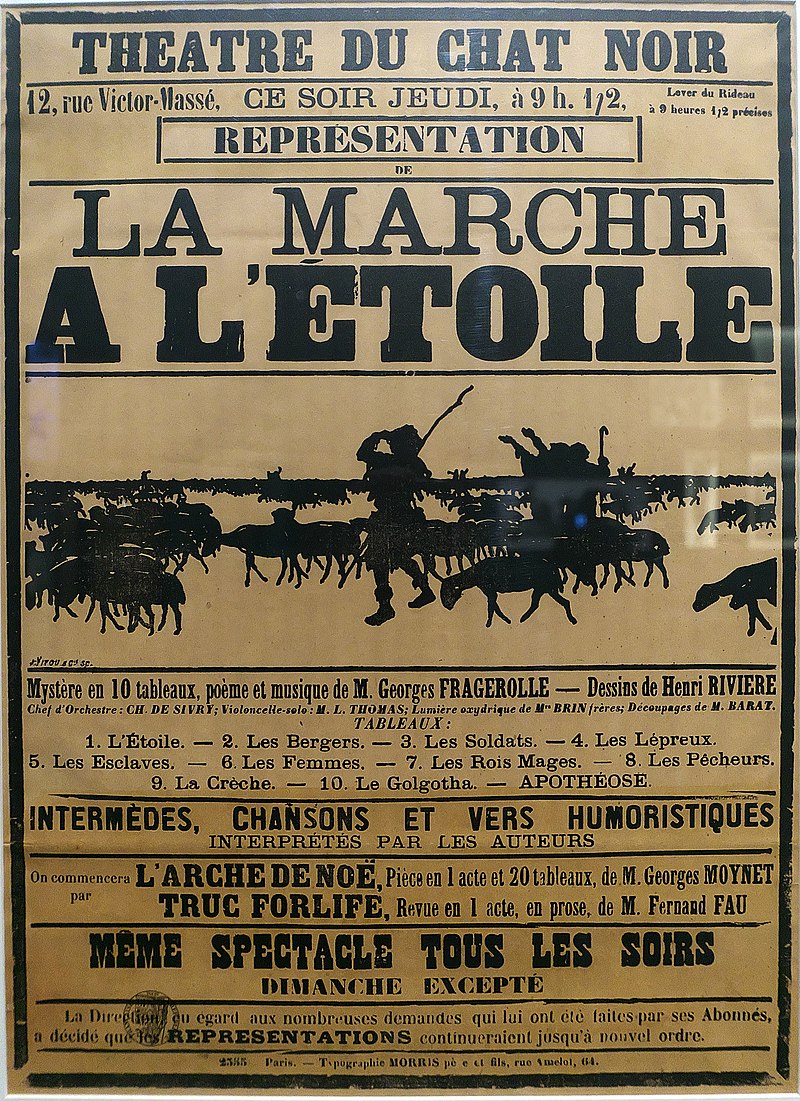

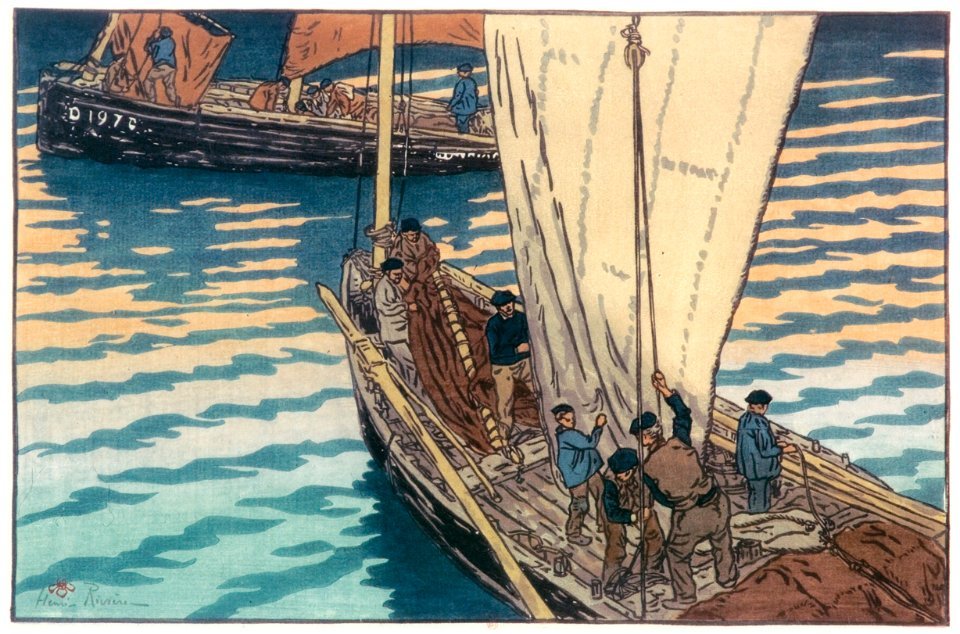

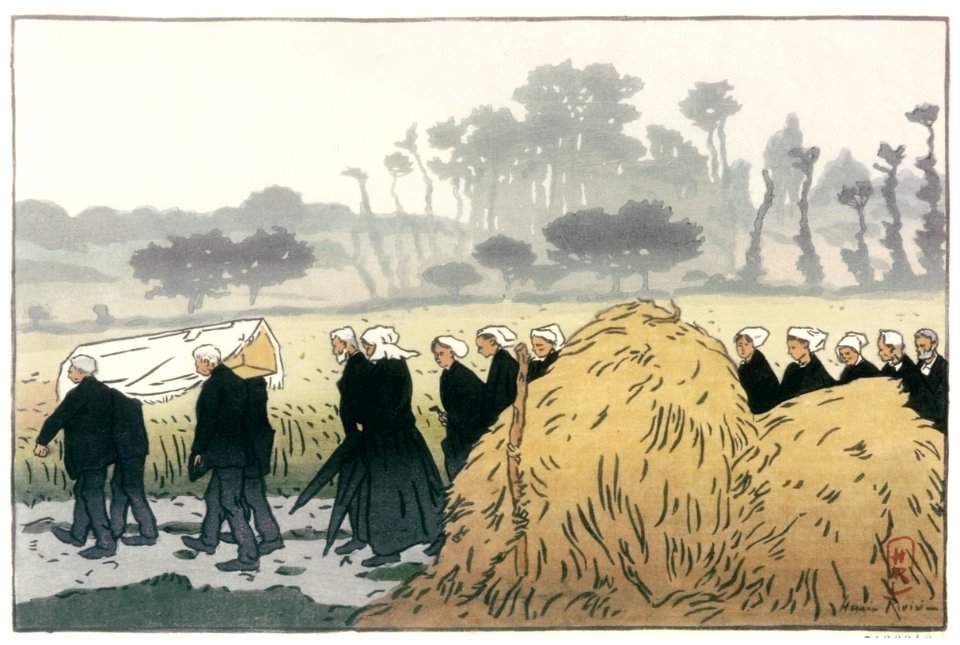

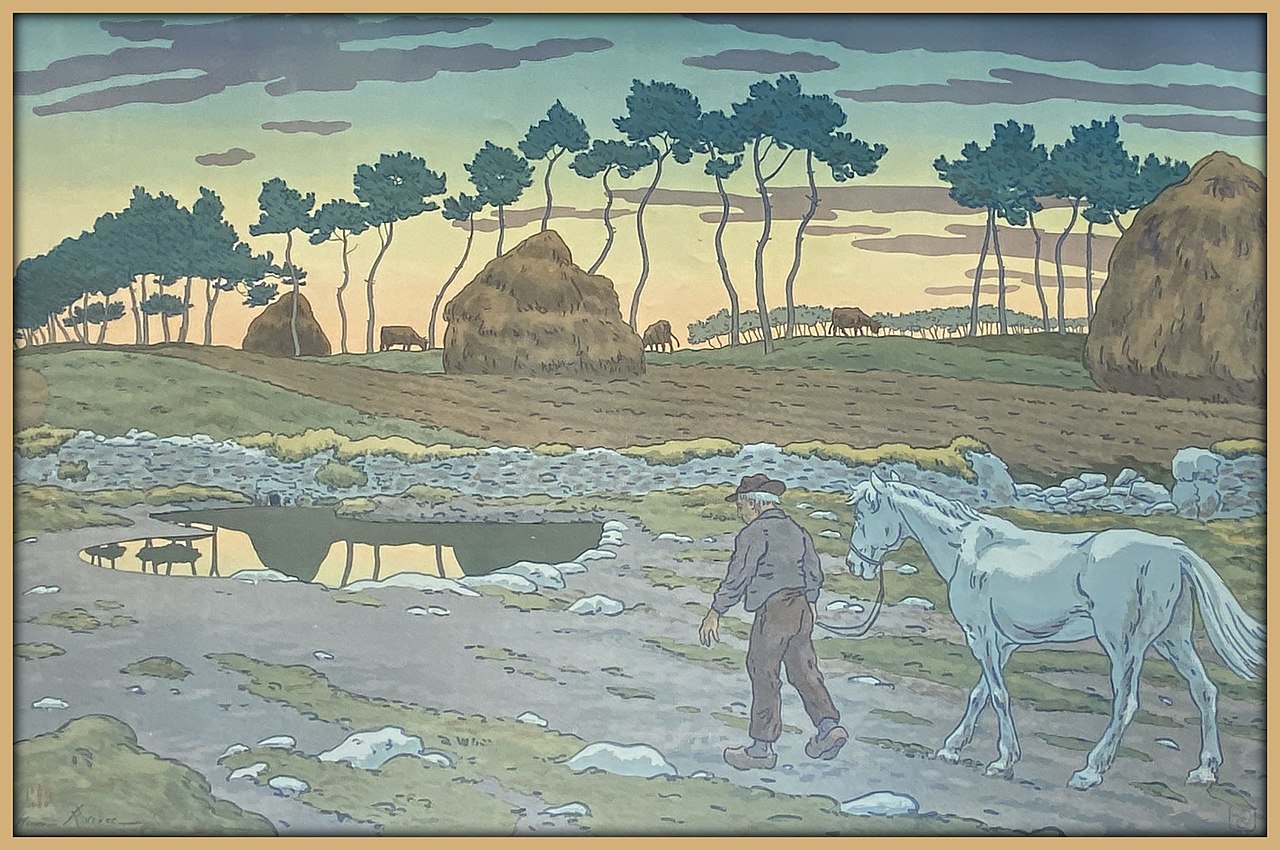

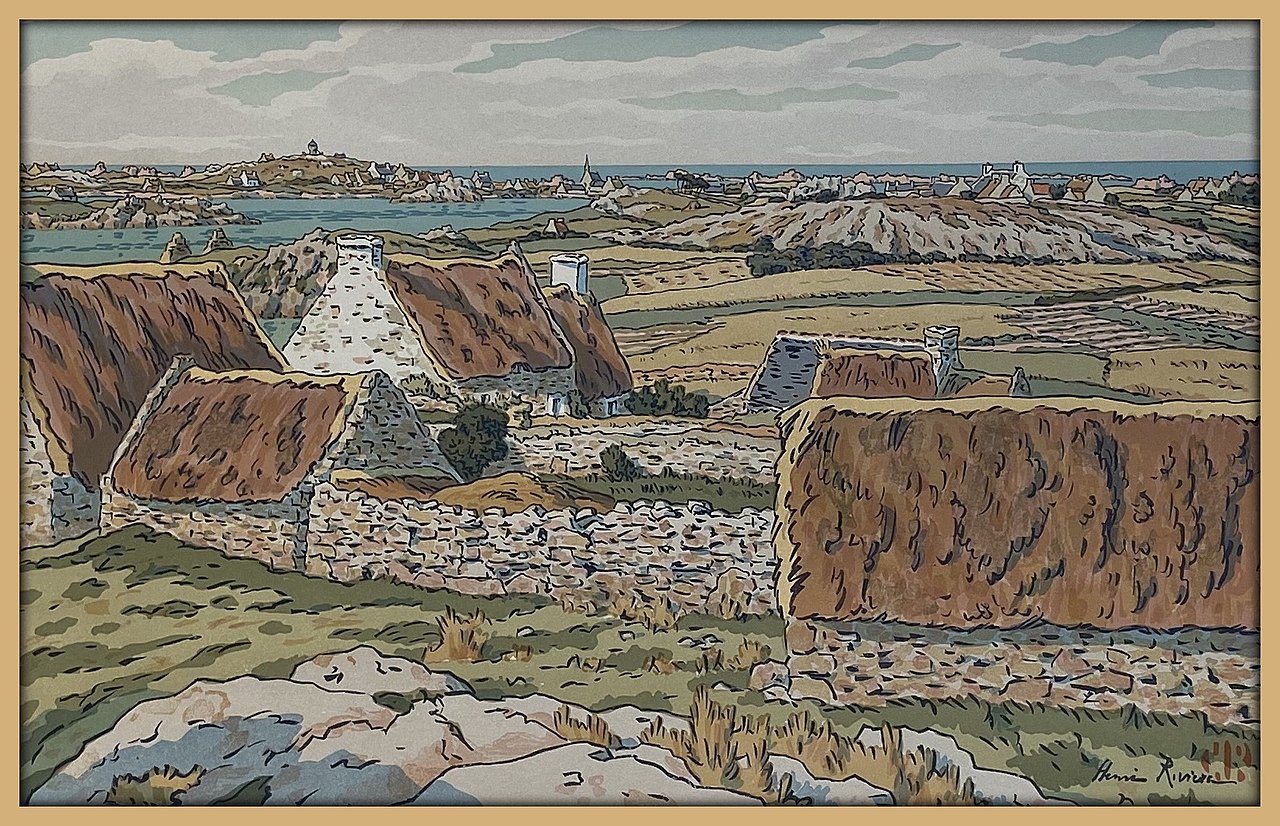

Passionné par le japonisme ambiant, il se tourne vers la xylographie, méthode d’impression des grands maîtres de l’estampe japonaise. Mais la complexité du procédé pour des estampes en couleurs le mène dans l’impasse. Il produit cependant une série de « Effets de vagues » (inspirés de La Vague d’Hokusai) et de « Paysages bretons » ; la Bretagne, une région que lui avait fait découvrir Signac et à laquelle il restera toujours attaché.

La gravure sur bois étant trop complexe en version colorisée, il se tourne alors vers la lithographie, procédé beaucoup plus simple qui permet également des tirages à des centaines d’exemplaires. L’estampe ne devient plus un objet précieux mais peut conquérir une clientèle beaucoup plus large et même devenir, dans sa version murale, un objet éducatif dans les écoles ou une décoration d’habitation.

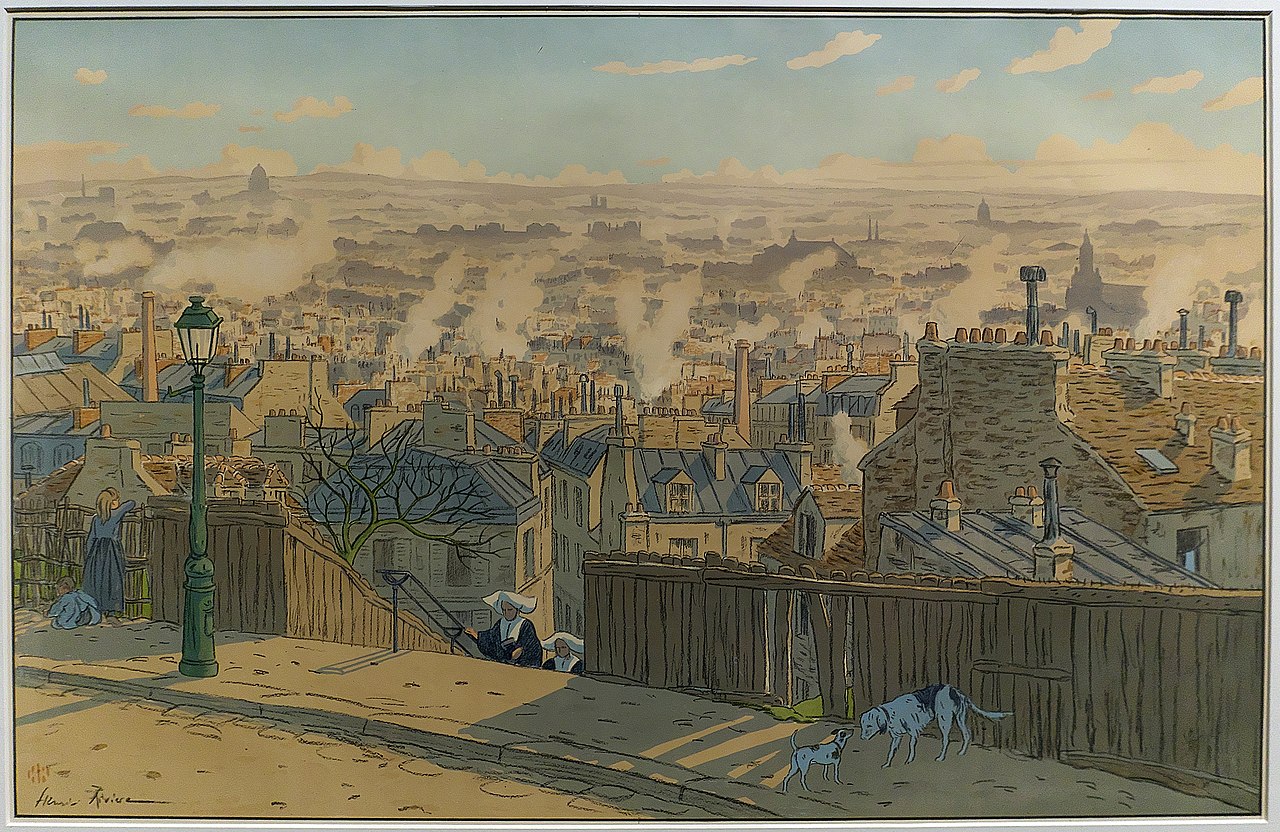

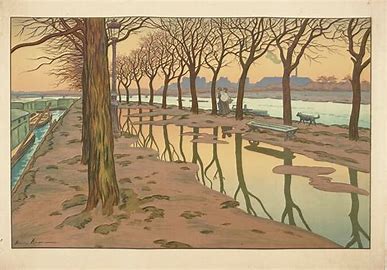

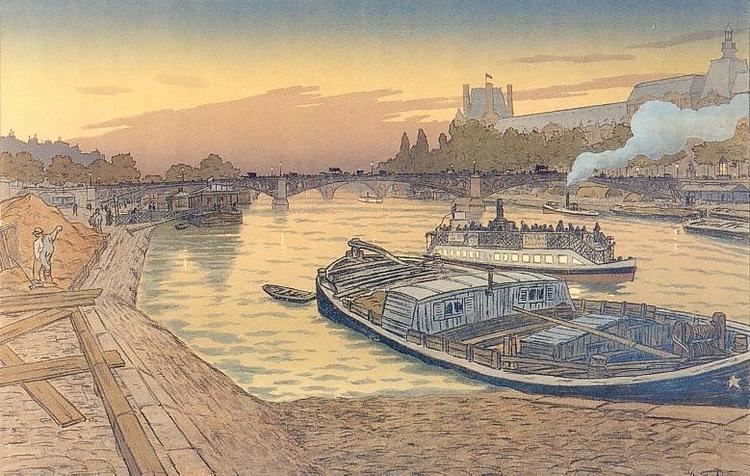

De 1894 à 1917, il va proposer différentes séries de lithographies : Les aspects de la nature, Les Paysages parisiens, Féérie des heures (en format vertical), Beau pays de Bretagne qui vont rencontrer un immense succès dans la publicité naissante.

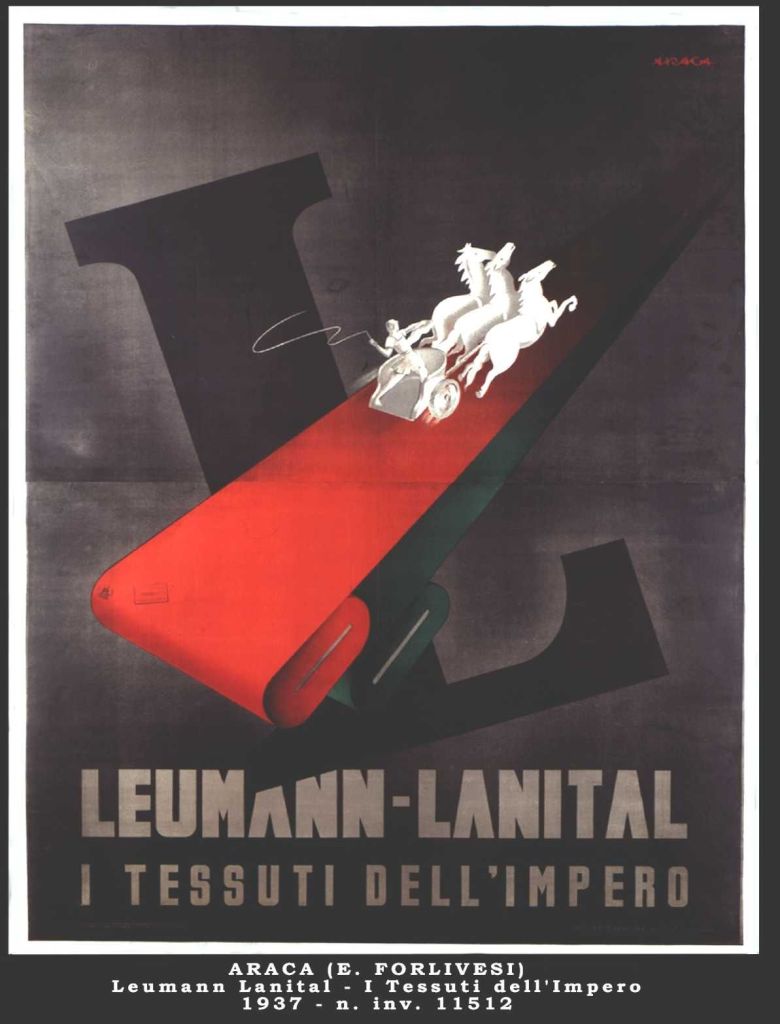

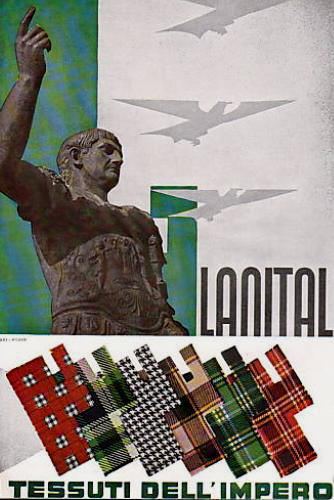

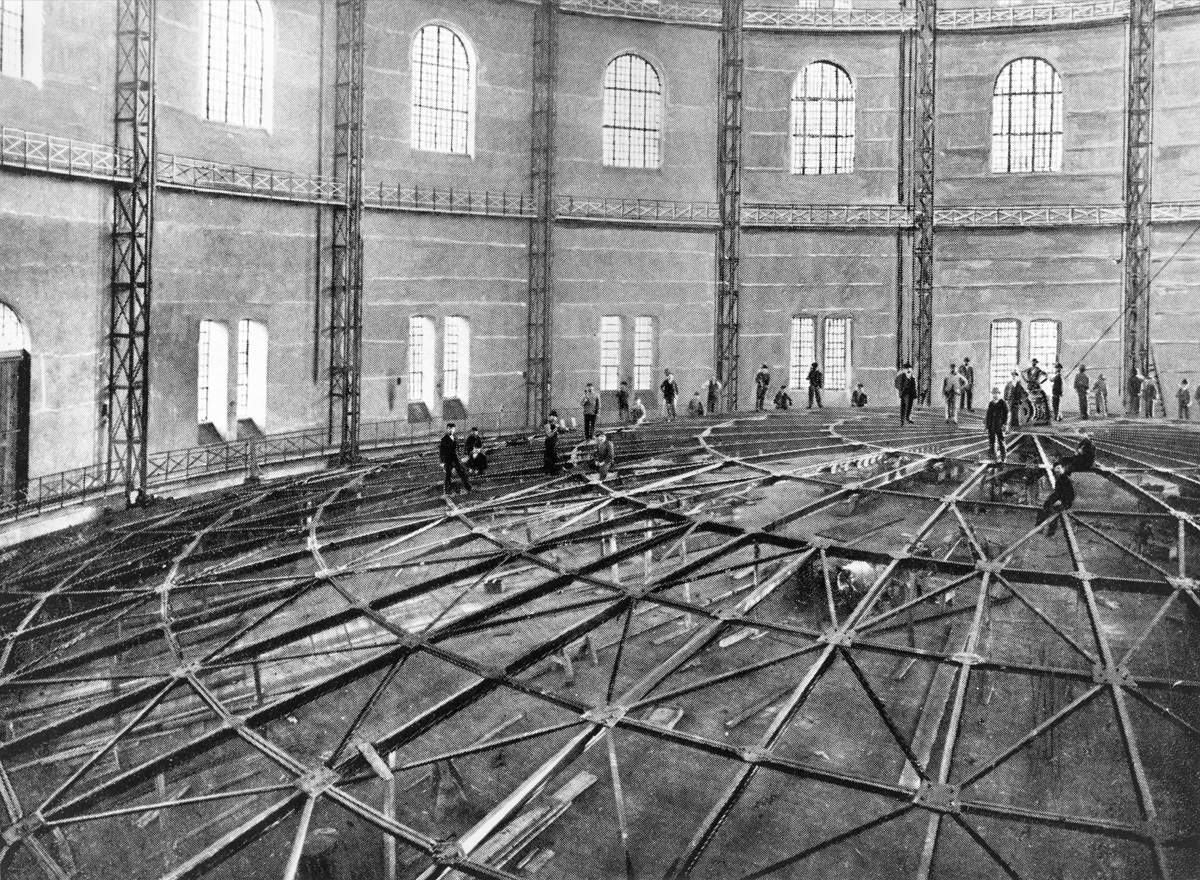

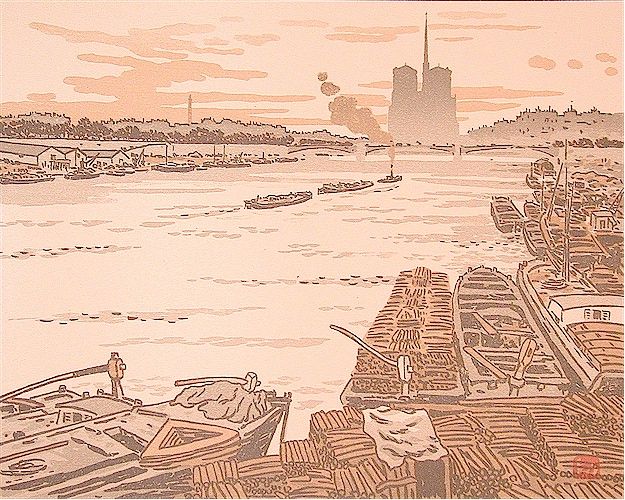

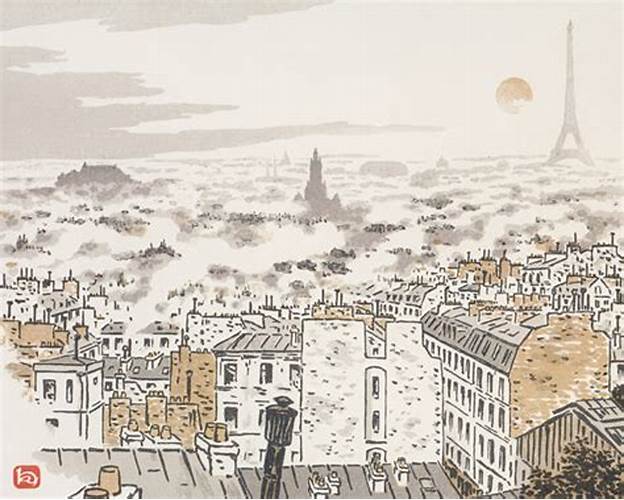

Mais c’est sa série intitulée Les Trente-six vues de la Tour Eiffel inspirée des Trente-six vues du Mont Fuji d’Hokusaï qui devient la plus célèbre. Chaque estampe nécessite l’impression successive de cinq matrices lithographiques. La série est achevée en 1902 et tirée à 500 exemplaires. On y voit à chaque vue la Tour Eiffel en sujet principal ou en arrière-plan à diverses saisons.

Quelques vues choisies…

À la manière d’Hokusai, Rivière y appose un cachet…

Après la Première Guerre mondiale, Rivière abandonne l’estampe et choisit l’aquarelle. On en recense plus de mille sachant que dès 1944, il perd la vue.

En dehors de son statut d’artiste, Rivière disposa d’un large réseau de connaissances regroupant des amateurs, des collectionneurs, des érudits et des conservateurs du patrimoine. Il réunit personnellement plus de 800 pièces authentiques, séries complètes d’estampes et livres, dont l’essentiel est conservé aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale de France. On peut également trouver quelques photos très intéressantes réalisées par cet artiste prolifique.

Vous trouverez sans difficulté d’autres documents au sujet de cet artiste étonnant, tellement connu à son époque et tombé dans l’oubli.

Bonne découverte!

Une petite ajoute que j’avais préparée puis oubliée lors de la publication… Oui, chère Dominique, c’est déjà de la BD et notamment celle de notre cher François Schuiten (qui conçut également la station de métro Arts et Métiers à Paris que nous envisageons de découvrir un de ces jours !). Une filiation évidente !